電池について

Q1.電池の種類はいくつありますか?

化学電池にはこのほか「

Q2. 電池は何からできているのですか?

化学電池の場合、「プラス極材料」と「マイナス極材料」の2種類の物質と、「

例えば、アルカリ乾電池の場合、「プラス極材料」として

Q3. 電池の名前はどうやって付けられていますか?

電池の名前は、使う材料からおもに付けられています。

(例)

- マンガン乾電池は、プラス極材料の「

二酸化 マンガン」から。 - アルカリ乾電池は、

電解液 が「アルカリ性」だから。(アルカリ乾電池はもともと「マンガンアルカリ乾電池」と呼ばれていましたが、のちに「アルカリ乾電池」となりました。) - リチウム電池は、マイナス極材料の「リチウム」から。

- ニカド電池は、 プラス極材料の「オキシ

水酸化 ニッケル」の『ニ』と、マイナス極材料の「カドミウム」の『カド』から。

Q4. プラス端子 とマイナス端子 はどうしてあるのですか?

電気の「入口」と「出口」のようなものです。電気は、プラス

Q5. 磁石 のN極・S極は、電池のプラス極・マイナス極と関係がありますか?

Q6. 電池はなぜ「池」という漢字を使うのですか?

電気をためる「池」という意味からです。小さい電池の中に、電気「エネルギー」がたくさんつまっています。

Q7. 電池にも使用期限はありますか?

乾電池の「

06-2032 : 2032年6月

06-32 : 2032年6月

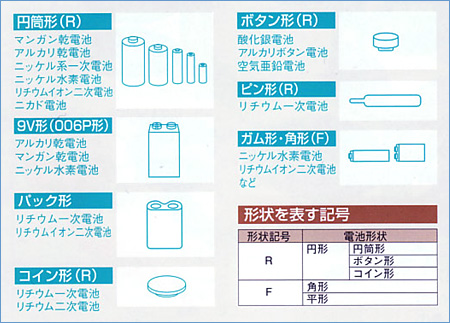

Q8. 電池に書いてある記号は何ですか?

記号に使われているローマ字は、電池の種類と形を表しています。

※1 マンガン乾電池は、形状記号のみで表します。

※2 実例として、NH、HH、THなどが用いられる場合があります。

※3 実例として、N、Pなどが用いられる場合があります。

※4 実例として、CG、ICP、LIP、U、UPなどが用いられる場合があります。

Q9. 電池の液もれは体に害がありますか?

アルカリ乾電池の場合、

Q10. 電池は自分でも作れますか?

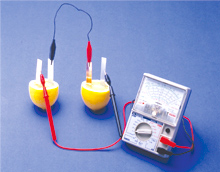

「木炭電池」や、レモンなどを使った「くだもの電池」など身近なも

ので作ることができます。

プラス極とマイナス極と

Q11. 二酸化 マンガンはどうやって作るのですか?

Q12. どんな電池が一番長持ちしますか?

太陽電池です。

一般的には化学電池には使える時間に

Q13. 電池と電気は同じですか?

電池と電気とは違います。

「電気」とは、電子の流れで発生したエネルギーのことで、「電池」とは、電気を起こすものです。

Q14. 電池を数える単位は何ですか?

「本」や「個」を単位としています。マンガン乾電池やアルカリ乾電池では「1本、2本」と数えますし、ボタン電池などは「1個、2個」と数えます。

Q15. 「水銀0」の表示をよく目にしますが、水銀を使っている電池があるのですか?

乾電池に使われていた水銀は、マイナス極材料の

Q16. 電池の寿命 はどれくらいですか?

電池の種類によっても違いますし、使用機器、